‘La Cantarina’, la aventura de Don Jacinto

Iba con cántaras a por el agua a la fuente. De ahí el nombre, ‘La Cantarina’. Jacinto Barrio levantó un pequeño imperio con una fábrica de gaseosas. En Puente Castro. En los años 50. Un tesoro efervescente que metió en botellas. Burbujas que le dieron la vida.

‘La Cantarina’ abrió el día de San Pedro de 1956, fiesta grande en Puente Castro. Jacinto Barrio fabricó ese día 12 cajas con 12 gaseosas cada una. A dos reales. Se acabaron todas después de misa

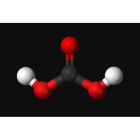

Una molécula le cambió la vida a Jacinto Barrio. H2CO3. Lo que convierte el agua en una bebida refrescante. Un burbuja dentro de una botella. Una fortuna.

Todo empezó en 1954. Cambió la mili por 28 meses de trabajo en la mina. En el Valle del Sil. En el tajo por las mañanas, desde la madrugada. Todas las tardes libres. Pero él no podía estar quieto. Tampoco se lo podía permitir. «Éramos pobres como ratas», describe gráficamente. Poco queda que añadir a esa imagen que él recuerda de aquellos años. La cuestión es que el joven Jacinto llegó a un acuerdo con el dueño de la cantina donde paraba para tomar algo cada día. Dos horas todas las tardes para fabricar, a mano, las gaseosas que se consumían en el bar. Y así comenzó todo.

Metía el gas en las botellas, una a una. Un rudimentario aparato convertía el agua de la fuente en una bebida carbonatada, llena de burbujas. En los años 50, hacía furor la fórmula de John Matthews que un siglo antes, en 1883, había mezclado por primera vez en Nueva York agua con dióxido de carbono. De su laboratorio salió la popular bebida efervescente.

La gaseosa. Un tesoro que Jacinto Barrio Barrio, nacido en Puente Castro en 1929, encerró en una botella. ‘La Cantarina’, la bautizó, porque al principio traían en cántaras el agua de la fuente.

«Pon una fábrica», le había dicho el dueño del bar a Barrio, un chaval. «Lo que da dinero es el agua», le comentó un ingeniero que trabajaba en Industria en León. Así que cogió el dinero del finiquito y regresó a Puente Castro. Transformó las viejas cuadras de la casa familiar en una pequeña y rudimentaria factoría. No se lo dijo ni a su madre, y eso que era la propietaria de la finca. Quizá le extrañaría que aquel hombre de Industria preguntara tanto por su hijo mientras ella cosía con sus vecinas a la puerta de la vivienda, a la fresca, protegida por la tapia, pero si le sorprendió, guardó silencio. Tomasa Barrio fue la primera en probar la gaseosa aquel día de San Pedro de 1956, fiesta grande en Puente Castro, el día en que se inauguró ‘La Cantarina’. Bueno, la primera no, la segunda. El primero fue Jacinto. Y después, el pueblo entero.

Jacinto Barrio, con una de las últimas cajas de la gaseosa 'La Cantarina' que conserva en su casa.

Fue un día de doble fiesta. Se celebró a lo grande, San Pedro y la apertura de la fábrica. Se brindó con el ‘champán de los pobres’, con gaseosa, sola o mezclada con vino. Jacinto Barrio fabricó ese día 12 cajas con 12 gaseosas cada una. A dos reales la botella de litro. 50 céntimos de peseta. Una moneda de las de agujero. Se acabaron todas después de misa.

«Se corrió la voz por todo el pueblo», recuerda Jacinto Barrio sentado en el salón de su casa. Conserva la memoria intacta, el vozarrón de mando y el ímpetu de los emprendedores. Es fácil imaginar cómo fue de joven. Ahora tiene 91 años.

Para abrir la fábrica tuvo que pedir un préstamo. En la oficina del Banco Central, en la plaza de Santo Domingo. Diez mil pesetas de aquella. Fue con su hermano Jeremías, socio en ‘La Cantarina’. Al entrar, el conocido que les iba a gestionar los trámites les dijo que hablaran alto. Eso iba a ser su aval. Había una explicación: el despacho del director estaba enfrente y tenía la puerta abierta.

«Así que el prado ese es vuestro, ¿no?», preguntó el empleado. «Y nosotros, a voz en grito, síiiiiiii», recuerda Jacinto Barrio.

MARCIANO PÉREZ

La cosa es que salieron de allí con el dinero para comprar una máquina, un carro y ‘La Mora’, la yegua con la que recorrieron León entero llevando gaseosas casa a casa.

«Yo he subido un rascacielos todos los días de mi vida», cuenta. «110 pisos», añade. «Con cajas de 12 y de 26 botellas», explica. «Pesaban lo suyo, no creas». 110 pisos cada día, porque por aquel entonces las mujeres, que eran las que estaban en las casas, no bajaban a por la compra. No podían. Tenían a los niños en casa. Varios. Por eso, el servicio era siempre a domicilio. Hasta la misma puerta. Los Barrio apuntaban el pedido en una libreta a lápiz y se llevaban los cascos usados. Así que sí, Jacinto y su hermano Jeremías se subían las escaleras de un rascacielos al día.

Tal vez fue el motivo por el que Jacinto Barrio, que nació el año de la Gran Depresión, el día de san Valentín de 1929, siempre tuvo ganas de conocer Nueva York. Y lo cumplió. «En ascensor», dice con sorna.

Jacinto Barrio con la isocarro cargada de gaseosas.

Fue con Delida, su esposa, no lo olvida. «Yo me he casado tres veces...», y deja los puntos suspensivos en el aire. «... Siempre con la misma mujer», añade entre divertido y nostálgico. «Ya ves, un mocetón de Puente Castro en Nueva York, en la ciudad de los rascacielos, comiendo en el mismo restaurante que el rey Juan Carlos... pero no tenían gaseosa», ríe abiertamente. «La comida más cara de mi vida». No le gustó.

La fábrica de ‘Productos Barrio’, como rezaba en las botellas de ‘La Cantarina’, que llevaban un número de teléfono grabado en una eficaz operación de márketing, dio de vivir a toda la familia. Porque Jacinto, como antes habían hecho con él el dueño del bar del Sil y el ingeniero de Industria, le dijo a su otro hermano, a Albino Barrio: «Lo que da dinero es el agua, deja la leche». Y así fue como Albino fundó, en Sorriba del Esla, ‘La Flor del Esla’, otra mítica marca de gaseosas de la provincia.

Jacinto Barrio hace memoria de una época ya desaparecida.

«Traíamos el agua del pozo artesiano de Puente Castro antes de hacer nosotros en nuestra casa dos, colábamos el agua con una sábana, metíamos el gas botella a botella, que habíamos lavado antes una a una a mano hasta que compramos un motor que tenía dos cepillos en los extremos, porque entonces los cascos se devolvían, los niños de la casa nos ayudaban a poner las gomas en los tapones de porcelana, de esos que tenían estribos, colocábamos la capuchas de papel al principio y luego de plástico, las metíamos en las cajas y las subíamos al carro. Con ‘La Mora’ tirando de él las llevábamos casa a casa, luego ya pudimos comprar la Isocarro...».

Modesta Fernández, esposa de Jeremías Barrio, uno de los dos fundadores de ‘La Cantarina’, en el patio de la fábrica. A un lado, ‘La Mora’, la yegua con la que transportaban las gaseosas por las casas. Al fondo, la cristalera de la fábrica.

Así un día tras otro. Entonces, hacía frío en invierno y calor, mucho, en verano. Era, cuenta, la mejor época. «Con la trilla y la siega se vendía todo». Tanto, que la fábrica creció y pasaron de dos a ocho trabajadores. Miles de botellas.

«Eran años muy buenos, muy buenos», enfatiza Jacinto Barrio. Y también, que había mucha competencia. «No se equivocó el ingeniero, fue un gran negocio», resume.

Se trabajaba duro y se comía lo que había. Las gaseosas llevaban menos azúcar. La obesidad no era epidemia. Por eso, aún no era una bebida maldita. Con ella se celebraba todo. En invierno, se tomaba del tiempo, que en León no significa fresca sino lo contrario. En verano, bien mezclada con vino, un buen tinto de verano, con una raja de limón si había y era día de fiesta grande, o a solas. Era una bebida social. Y la delicia de los niños.

Los Barrio no pararon. Añadieron sabores y colores. Fabricaron el mítico butano y también gaseosa de cola. Hasta la hicieron con sabor a manzana. Pero la más vendida fue siempre, desde aquellas primeras doce cajas, la blanca.

Luego, los tiempos cambiaron. Y los gustos, también. Las mujeres salieron de casa a trabajar fuera. No había nadie en los domicilios para recoger el pedido. Los horarios de reparto estaban sujetos a los horarios laborales de ellas y se volvieron cada vez más difíciles. Llegaron los supermercados, el agua embotellada, La Casera...

Cierra los ojos y recuerda el ruido de la fábrica, el sonido de las fugas del carbónico, el arrastre de las cajas de madera, el agua corriendo por todas partes, las explosiones. Como aquel día que estando de reparto le llamaron a la tienda de ultramarinos de Villaobispo. «Vuelve rápido», le pedían al otro lado del teléfono fijo. «Aquello parecía la guerra», cuenta. Las botellas reventaban una tras otra. Lo hacían con el frío.

Cierra los ojos y escucha aún el sonido de cristales, de los frascos chocando suavemente unos contra otros, tintineando. Botellas que llevaban un tesoro. El de la gran aventura de don Jacinto. «Si pudiera, ahora haría una fábrica de cerveza... pero no puedo». Y se deja caer en el sillón de su casa.