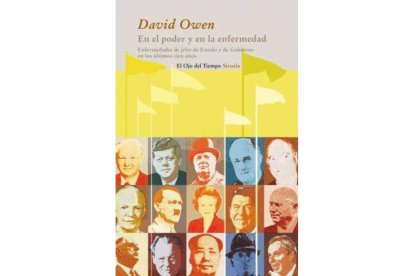

La mala salud de los dignatarios

l David Owen indaga en el historial médico de los políticos y los males que pusieron en vilo al mundo

DF21P6F2-10-47-28-8.jpg

antonio paniagua

Las enfermedades que han obligado a guardar cama y reposo a los grandes dignatarios han sido celosamente vedadas al conocimiento público. Pero si se hubieran conocido, quizás el mundo se habría librado de alguna que otra contienda. Porque no hay nada mejor para la salud de los próceres y del planeta que conocer el expediente médico de los poderosos, que siempre se ha tratado como materia reservada. Abraham Lincoln no llevaba navaja por el miedo a sus ideas suicidas, De Gaulle acabó su mandato depresivo y desnortado, y es probable que Churchill sufriera un trastorno bipolar, circunstancia que explica sus caídas anímicas en el abismo, que él describía como su «perro negro». No son achaques infrecuentes. Según David Owen, autor del muy documentado ensayo En el poder y la enfermedad (Siruela), el 29% de todos los presidentes de EE UU han experimentado una quiebra de su salud mental cuando estaban en el cargo. Además, un 49% presentaron rasgos propios de un trastorno psiquiátrico en algún momento de su vida.

Owen, dos veces ministro del Reino Unido, una como titular de Sanidad y otra de Asuntos Exteriores, estudió Medicina en Cambridge, y sabe de lo que habla. A la luz de la lectura de su libro, llama la atención el gran número de cuadros depresivos que atacaron a los poderosos de nuestro tiempo, como es el caso de Roosevelt, Khrushchev, Churchill, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson o Mussolini, por citar solo algunos.

Owen acuña una teoría propia sobre la embriaguez de poder en la que demasiados políticos naufragan. Bautiza este síndrome con la palabra griega ‘hybris’, una suerte de soberbia tan avasalladora que hace que el que la soporte pierda el sentido de la realidad La cordura de Nixon, un alcohólico de temperamento paranoide que sufría de frecuentes episodios de ansiedad, se descabaló al final de su mandato con el escándalo Watergate. Si ya era un «solitario patológico», su aislamiento en los últimos 18 meses de mandato se exacerbó peligrosamente.

Pese a la aparente vitalidad, encanto y estampa deportiva, John Kennedy tenía una salud tan frágil que se vio obligado a mentir sobre sus enfermedades. Uno de los males que minaba su vida era la enfermedad de Addison, causada por una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Para el autor, los errores en la gestión de bahía Cochinos contrastan con la mayor destreza con la que gestionó la crisis de los misiles con la URSS, una conducta que atribuye a la mejora de la medicación de que se benefició en 1962.

Aquejado de muchos dolores, Kennedy se atiborró de cortisona, lo que le hinchó el rostro, le destrozó huesos y cartílagos y causó una osteoporosis rampante. Para aliviar sus tormentos de espalda, había días en que tomaba cinco duchas de agua caliente, pues sus vértebras estaban aplastadas y soldadas con placas y tornillos. Por añadidura, padecía infecciones respiratorias y del tracto urinario.

La administración frecuente de procaína, un sustituto sintético de la cocaína, produce efectos indeseados. A buen seguro que Kennedy los sufrió, porque le inyectaban la droga hasta tres veces al día. Con tantas y variadas sustancias, el presidente andaba zombi. ¿Qué hacer? Un médico de gente adinerada, Max Jacobson, conocido por el sobrenombre de «doctor Feelgood», le procuró anfetaminas con la liberalidad del que receta píldoras vigorizantes.

En la gran mayoría de los casos, los consejeros médicos de los grandes dignatarios mintieron y ocultaron estos desequilibrios, una actitud que tuvo en algunos casos graves consecuencias. Si el presidente Woodrow Wilson hubiera dimitido cuando le sobrevino un derrame cerebral, al menos temporalmente, tal vez hubiera contribuido a evitar la Segunda Guerra Mundial. De haberse sabido a tiempo que el ‘sha’ de Irán, Reza Pahlavi, padecía un linfoma, podría haber sido tratado con garantías en Suiza y los ciudadanos de Irán e Irak se habrían ahorrado una guerra que duró ocho años y que alentó el extremismo islámico. A nadie le gusta que se revele su expediente clínico, y menos a un político. La obsesión de Miterrand por ocultar su cáncer de próstata adquirió tintes grotescos. Claude Gubler, su médico personal, acompañaba al mandatario a todas partes y en sus viajes camuflaba el gotero en las perchas para no sembrar sospechas. El doctor revisaba concienzudamente el cuarto de baño usado por su paciente y vaciaba las cisternas para estar seguro de no dejar rastro en las habitaciones de los hoteles.